『恋と禁忌の述語論理』とは?基本情報をチェック

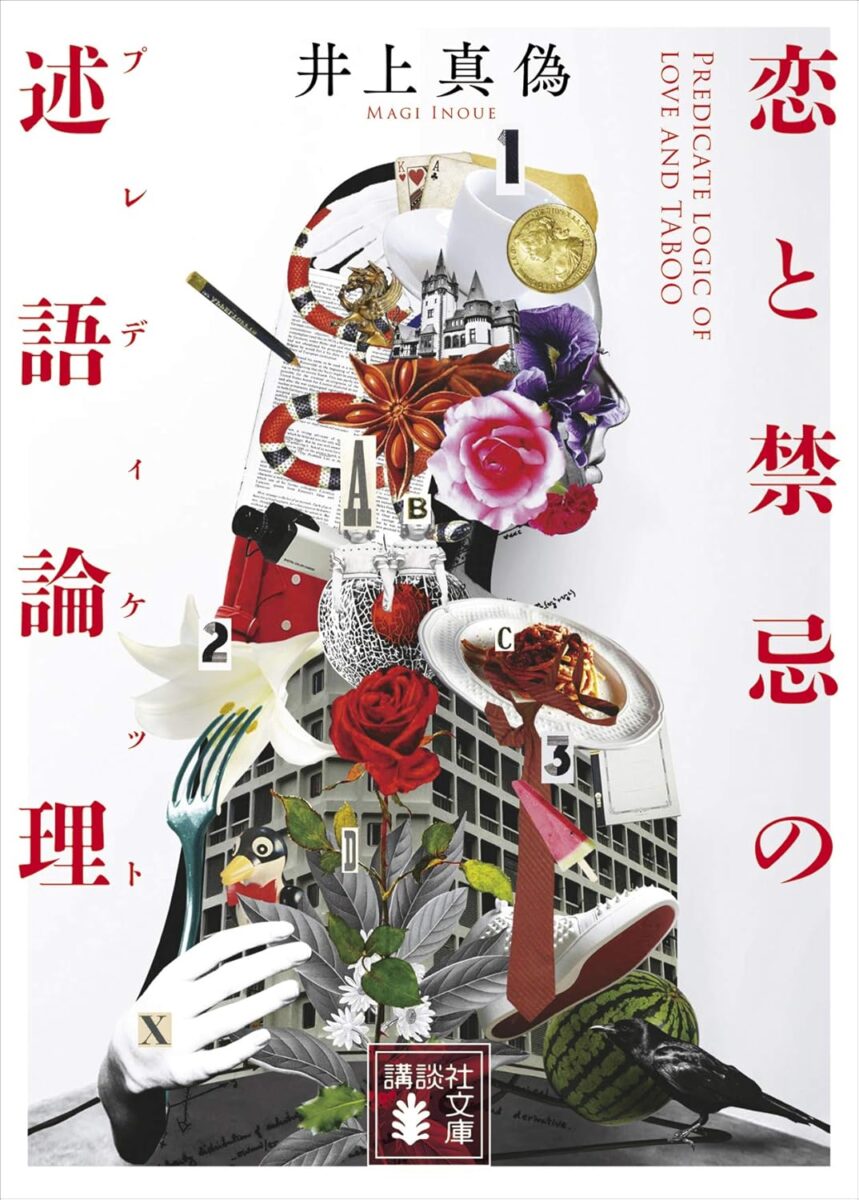

『恋と禁忌の述語論理』は、井上真偽さんが第51回メフィスト賞を受賞したデビュー作です。2015年に講談社ノベルスから刊行され、2018年に講談社文庫化されました。著者の井上真偽さんは東京大学卒業で、神奈川県出身。第2作『その可能性はすでに考えた』、続編『聖女の毒杯 その可能性はすでに考えた』も各種ミステリランキングを席巻し、今や日本ミステリ界を代表する作家の一人となっています。

本作は数理論理学を題材にした異色のミステリです。雪山の洋館での殺人事件、犯人は双子のどちらかなのにいずれが犯人でも矛盾するという不可解な事件を、奇蹟の実在を信じる探偵・上苙丞(うえおろじょう)が解決します。しかし、癒やし系天才美人学者の硯(すずり)さんが、その推理を「数理論理学」による検証でひっくり返してしまうという驚きの展開が待っています。

硯さんが可愛すぎる!この作品最大の魅力

この作品を語る上で絶対に外せないのが、硯さんの圧倒的な魅力です。主人公・森帖詠彦(もりじょう・えいひこ)の叔母であり、天才論理学者である硯さんは、癒やし系の雰囲気を持ちながら、数理論理学を駆使して名探偵たちの推理を検証していきます。

硯さんの魅力は、その知的さと親しみやすさの絶妙なバランスにあります。難解な論理式や数式を扱いながらも、優しく丁寧に説明してくれる姿は、読者の心をぐっと掴みます。数理論理学という一見とっつきにくいテーマを、硯さんが分かりやすく教えてくれるおかげで、読者は新しい知識を得ながら物語を楽しむことができるのです。

硯さんの可愛らしさは、知的な部分だけではありません。キャラクターとしての魅力も満点で、登場するたびにドキドキさせられます。こんなに魅力的なキャラクターが他の作品に登場しないことは本当に残念ですが、それだけに本作での硯さんの存在がより際立っているとも言えるでしょう。

数理論理学×ミステリの新境地

『恋と禁忌の述語論理』の最大の特徴は、数理論理学を用いて事件を「検証」していくという独特のアプローチです。一般的なミステリでは、探偵が推理によって事件を解決しますが、本作では硯さんが論理学を使って、その推理そのものを検証し、覆していくのです。

作中には論理記号を用いた式が登場し、一見すると難しそうに見えます。しかし、心配する必要はありません。硯さんが一つ一つ丁寧に説明してくれるので、時間をかけて順番に当てはめて考えていけば、理解することができます。むしろ、この論理式を解いていく過程そのものが、パズルを解くような楽しさをもたらしてくれます。

ChatGPTなどのAIツールを活用して類似問題を考えてもらいながら読み進めるのも、理解を深める良い方法です。ただ読むだけでなく、能動的に論理を追いかけることで、より深く作品世界に没入できるでしょう。これは単なる娯楽小説を超えて、知的な刺激をもたらしてくれる稀有な読書体験なのです。

ワクワクが止まらない連作短編集

本作は連作短編集の形式を取っており、詠彦が遭遇する様々な事件が収録されています。それぞれの事件には個性豊かな名探偵たちが登場し、一見完璧に見える推理を披露します。しかし、硯さんの論理学的検証によって、その推理がひっくり返されてしまうという展開が繰り返されます。

この「探偵vs検証者」という構図が非常に斬新で、読んでいてワクワクが止まりません。名探偵の推理を聞いて納得したと思った瞬間、硯さんが登場して論理的に検証し、まったく別の真相が明らかになる。この驚きと知的興奮は、他のミステリ作品ではなかなか味わえない独特のものです。

各エピソードでは、数理論理学の異なる側面が扱われており、読み進めるうちに自然と論理学の基礎知識が身についていきます。例えば、「ヘンペルのカラス」という有名な論理学のパラドックスも登場します。これは「ペラペラのカラス」とうろ覚えでGoogle検索しても出てくるほど有名な概念で、読者にとって親しみやすい入口となっています。

一石百鳥の読書体験!

『恋と禁忌の述語論理』を読むことで得られるものは、一つや二つではありません。まず、ミステリとしての純粋な面白さがあります。謎解きの興奮、意外な真相、登場人物たちの魅力など、エンターテインメントとして十分に楽しめます。

次に、数理論理学という新しい知識を学べるという教育的側面があります。難しい専門用語や概念も、硯さんの優しい説明のおかげで理解しやすく、読み終わる頃には論理学の基礎が身についているはずです。これは単なる「お勉強」ではなく、知的好奇心を刺激する楽しい学びです。

さらに、新たなミステリの扉を開いてくれるという意味でも価値があります。従来のミステリとは一線を画す「推理の検証」というアプローチは、ミステリというジャンルの可能性を大きく広げています。本作を読むことで、ミステリの新しい楽しみ方を発見できるでしょう。

そして何より、硯さんという魅力的なキャラクターと出会えることが最大の収穫です。硯さんの可愛らしさ、知的さ、優しさは、読み終わった後も心に残り続けます。まさに「一石百鳥」と言っても過言ではない、充実した読書体験を味わえる一冊なのです。

続編を待ち望む声多数!『その可能性はすでに考えた』へ

『恋と禁忌の述語論理』を読み終わった読者の多くが、硯さんの続編を熱望しています。残念ながら、硯さんが主役として登場する作品は本作のみですが、井上真偽さんの第2作『その可能性はすでに考えた』も同様の「探偵vs検証者」という構図を持つ作品として高く評価されています。

『その可能性はすでに考えた』は、恩田陸氏、麻耶雄嵩氏、辻真先氏など、錚々たる作家陣から絶賛を受け、2016年度第16回本格ミステリ大賞候補に選ばれました。さらに続編『聖女の毒杯 その可能性はすでに考えた』は「2017本格ミステリ・ベスト10」で第1位を獲得するなど、井上真偽作品の評価は年々高まっています。

硯さんが出てくる新作が今後発表されることを期待しながら、気長に待つのも楽しみの一つです。井上真偽さんの他の作品を読みながら、いつか硯さんとの再会が実現することを願っている読者は少なくありません。

本屋で見かけたら即買い!おすすめの読み方

『恋と禁忌の述語論理』は、書店で見かけたらぜひ手に取ってほしい一冊です。表紙のイラストも魅力的で、硯さんのビジュアルイメージを感じることができます。文庫版は講談社文庫から発売されており、手頃な価格で入手できます。

読み方としては、まず論理式に臆することなく、硯さんの説明をじっくり読み進めることが大切です。すぐに理解できなくても、何度か読み返すことで次第に分かってきます。また、前述のようにChatGPTなどを活用して理解を深めるのも効果的です。

論理学の予備知識がなくても十分楽しめますが、基本的な命題論理や述語論理について少し調べておくと、より深く作品世界を味わえるでしょう。ただし、難しく考えすぎる必要はありません。硯さんの可愛らしさを楽しみながら、ミステリとして純粋に楽しむだけでも十分に価値があります。

まとめ:硯さんに会いに行こう!

『恋と禁忌の述語論理』は、数理論理学という異色の題材を扱いながら、エンターテインメント性と知的刺激を両立させた傑作ミステリです。メフィスト賞受賞作として、井上真偽さんのデビューを飾った本作は、その後の快進撃の原点とも言える作品です。

硯さんという魅力的なキャラクター、斬新な「推理の検証」というアプローチ、そして読者の知的好奇心を刺激する論理学の要素。これらすべてが詰まった本作は、ミステリファンはもちろん、新しい読書体験を求めるすべての読者におすすめできます。

ドキドキとワクワクが止まらない、とっても楽しい時間があなたを待っています。ぜひ本屋さんで『恋と禁忌の述語論理』を見かけたら手に取ってみてください。硯さんの可愛らしさと知的な魅力を、どうぞご堪能ください!

コメント