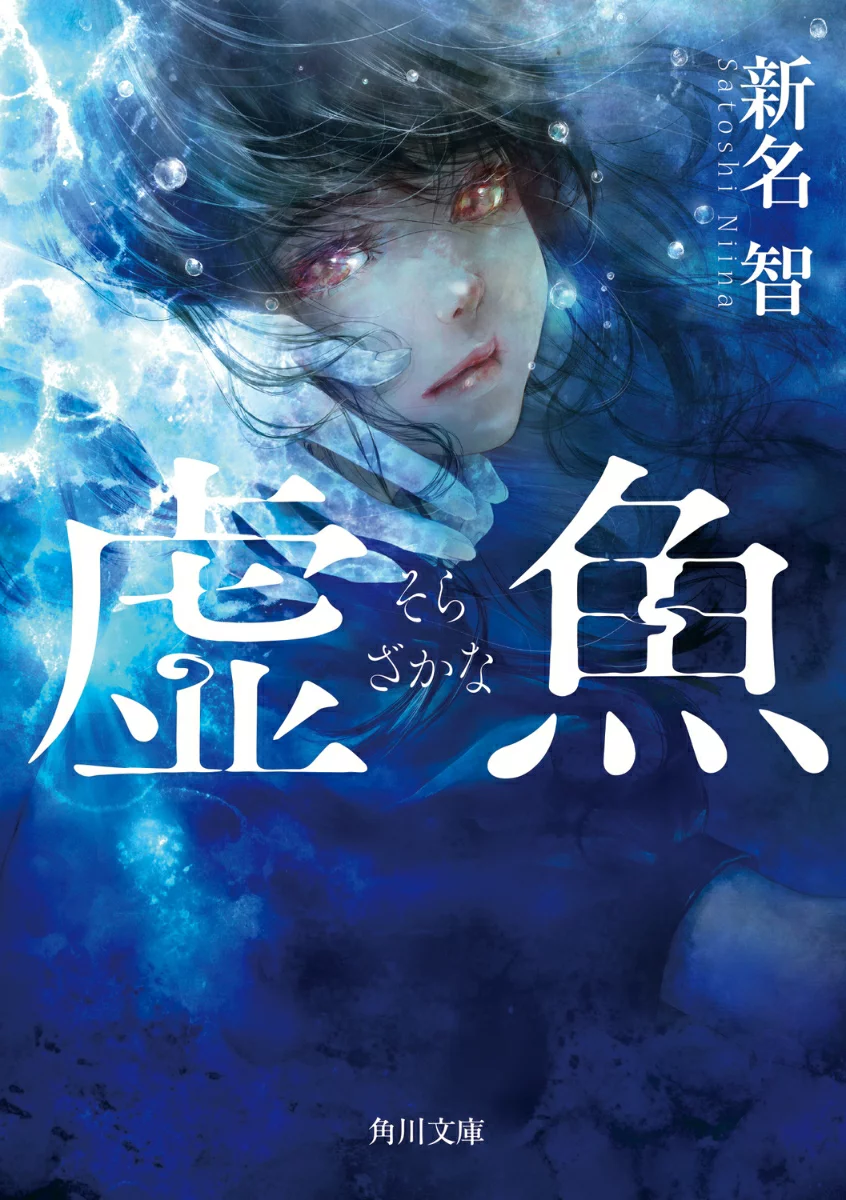

「虚魚」が文庫化!横溝正史ミステリ&ホラー大賞受賞作の魅力とは

こんにちは!今回は新名智さんのデビュー作「虚魚(そらざかな)」の文庫版をご紹介します。この作品は2021年に第41回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の大賞を受賞し、綾辻行人さんをはじめとする選考委員から絶賛されました。そして2024年11月25日、待望の文庫化が実現したんです。小野不由美さんの解説も加わり、さらに魅力的な一冊になっていますよ。

ホラーミステリという言葉を聞くと、怖くて読めないかも…と思う方もいるかもしれません。でも「虚魚」は単なる恐怖小説ではありません。怖さの中に切なさがあり、謎解きの面白さもある、複雑な魅力を持った作品なんです。今回は「虚魚」のあらすじから見どころ、そして読んだ感想まで、たっぷりとお伝えしていきます。

「虚魚」の基本情報

まずは書籍の基本情報からチェックしていきましょう。

書名: 虚魚(そらざかな)

著者: 新名智(にいな・さとし)

出版社: KADOKAWA

レーベル: 角川文庫

発売日: 2024年11月25日

ページ数: 320ページ

ISBN: 9784041154519

定価: 880円(本体800円+税)

新名智さんは1992年生まれ、長野県上伊那郡辰野町出身の作家さんです。本作でデビューした後、「あさとほ」「きみはサイコロを振らない」「雷龍楼の殺人」など、精力的に作品を発表し続けています。横溝正史ミステリ大賞と日本ホラー小説大賞が合流して誕生した横溝正史ミステリ&ホラー大賞の、まさに両ジャンルを兼ね備えた新しい才能として期待されている作家さんなんです。

「虚魚」のあらすじ – 死ぬ怪談を探す怪談師の物語

物語の主人公は丹野三咲という怪談師です。彼女はただの怪談師ではありません。三咲が探しているのは、体験した人が本当に死んでしまう怪談なんです。なぜそんな恐ろしいものを探しているのか。それには深い理由がありました。

三咲には「カナちゃん」という不思議な相棒がいます。カナちゃんは「呪いか祟りで死にたい」と言って三咲の前に現れた自殺志願者でした。新しい怪談が見つかると、カナちゃんがそれを体験し、本当に死ねるかどうか確かめてくれます。まるで炭鉱のカナリアのように。そうして本物の「死ぬ怪談」を見つけたら、三咲はある男に復讐をすることができるのです。

ある日、カナちゃんが「釣ると死ぬ魚」という噂を聞きつけてきます。静岡県のある川の河口付近で、見たこともない魚を釣り上げた人が数日のうちに死んでしまったというのです。類似する怪談を知らなかった三咲は興味を持ち、噂の発生源を辿って取材を始めます。

調査を進めるうちに、この怪談には不自然な点があることに気づきます。怪談というのは、人から人へと語り継がれるうちに変化していくもの。尾ひれがついて、時には事実とはまったく違う話になることもあります。けれど「釣ると死ぬ魚」の怪談は、まるで誰かが意図的に広めているかのように一貫した内容だったのです。

そして物語は、予想もしなかった方向へと展開していきます。怪談の真相、三咲の復讐の理由、カナちゃんの本当の想い。すべてが明らかになったとき、読者は大きな感動と驚きに包まれることでしょう。

タイトル「虚魚(そらざかな)」に込められた意味

この作品のタイトル「虚魚(そらざかな)」は、実は新名智さんの造語なんです。作品の巻頭には、まるで辞書のような注釈が書かれています。

虚魚には二つの意味があるとされています。一つ目は、釣り人が自慢のために、釣り上げた魚の数や大きさを実際よりも大きく言うこと。そしてその魚のこと。二つ目は、釣り人同士の話の中には登場するけれど、実在しない魚のことです。

この定義が、物語全体のテーマを象徴しているんですね。怪談というのも、虚魚と同じように、話の中で膨らんでいく虚構の産物です。でも、人々がそれを信じ、語り継ぐことで、まるで本物のように存在感を持つようになります。虚と実の境界線。それがこの物語の核心なんです。

釣り上げたら死んでしまう魚は、本当に存在するのか。それとも誰かが作り出した虚構なのか。そして三咲が探している「本当に死ぬ怪談」は、果たして実在するのでしょうか。タイトルそのものが、作品の謎を暗示しているというわけです。

ホラーとミステリが融合した独特の世界観

「虚魚」の最大の魅力は、ホラーとミステリという二つのジャンルが見事に融合している点です。横溝正史ミステリ大賞と日本ホラー小説大賞が一つになった賞の受賞作として、まさに理想的な作品と言えるでしょう。

読み始めは、怪談を集めて回るホラー小説のように感じられます。串刺し人形の森、死ぬ魚の噂など、不気味な要素が次々と登場します。カナちゃんという不思議な存在も、読者の恐怖心を煽ります。ページをめくる手が震えるような、そんな怖さがあるんです。

しかし物語が進むにつれて、これが単なるホラー小説ではないことが分かってきます。怪談の矛盾点、噂の広がり方の不自然さ、そして三咲の過去に隠された秘密。すべてが複雑に絡み合い、一つの大きな謎を形成していきます。読者は探偵のように、散りばめられた手がかりから真相を推理することができるんです。

新名智さんの文章は、恐怖と謎解きのバランスが絶妙です。怖いだけでも、謎解きだけでもない。両方の要素が互いを高め合い、独特の読書体験を生み出しています。ホラーが苦手な人でも、ミステリとしての面白さに引き込まれて最後まで読めるはずです。

怪談を「生き物」として描く新しい視点

「虚魚」で特に印象的なのが、怪談そのものを一つの生物のように扱っている点です。怪談は人から人へと語り継がれるうちに変化し、成長していきます。まるで生き物のように、環境に適応しながら進化していくんです。

三咲は怪談師として、この「怪談という生き物」のフィールドワークをしています。どんな条件で生まれるのか、どうやって広がっていくのか、なぜ人々に信じられるのか。科学者が新種の生物を研究するように、三咲は怪談を観察し、分析しています。

この視点が面白いのは、怪談に対する新しい理解を与えてくれることです。怪談は単なる作り話ではありません。人々の不安や恐怖、願望といった感情が形を成したものなんです。だからこそ、時代や場所によって違う姿で現れます。

「釣ると死ぬ魚」の怪談も、この視点で見ると違った意味を持ってきます。なぜこの怪談が生まれたのか。誰がどんな思いで語り始めたのか。そして、なぜ人々はそれを信じたのか。怪談の背後にある人間の物語が、徐々に見えてくるんです。

三咲とカナちゃん – 複雑に絡み合う二人の関係

この物語のもう一つの魅力は、三咲とカナちゃんという二人の登場人物の関係性です。一見すると、怪談師と実験台という奇妙な組み合わせに見えます。でも読み進めるうちに、二人の関係がもっと深く、複雑なものだと分かってきます。

三咲は「本当に死ぬ怪談」を探しています。その目的は復讐。誰かを殺すための道具として、怪談を利用しようとしているんです。冷酷で計算高い印象を受けるかもしれません。でも彼女の行動の裏には、深い痛みと悲しみが隠されています。

一方のカナちゃんは「呪いか祟りで死にたい」と言う自殺志願者です。なぜそんなことを望むのか。普通の自殺方法ではダメなのか。カナちゃんの願望もまた、単純なものではありません。彼女なりの理由と痛みがあるんです。

死を望む二人。でも二人の「死」の意味は、まったく違います。三咲は誰かを殺すために死を利用しようとし、カナちゃんは自分自身の死を求めています。この対照的な二人が、なぜ一緒にいるのか。お互いに何を見出しているのか。

物語が進むにつれて、二人の関係は変化していきます。単なる利用し合う関係から、もっと深い絆へと変わっていくんです。その過程が丁寧に描かれていて、読者の心を動かします。怖い話のはずなのに、なぜか涙が出てくる。「虚魚」がそう評される理由の一つが、この二人の関係性なんです。

伝説や民俗学的要素の面白さ

「虚魚」を読んでいると、日本の伝説や民俗学への深い造詣を感じます。作中には様々な怪談や都市伝説が登場しますが、それらはただの作り話ではありません。実際の日本の民間伝承や地域の言い伝えを基にしているものが多いんです。

串刺し人形の森、地域に根付いた祟りの話、水辺にまつわる怪異。これらは日本各地に実際に存在する伝承のパターンです。新名智さんは、そうした民俗学的な要素を巧みに物語に織り込んでいます。

特に興味深いのが、怪談や伝説が「なぜ生まれるのか」という視点です。人々は理解できない出来事に遭遇したとき、それを説明するために物語を作ります。原因不明の死、不可解な現象、説明のつかない災害。そうしたものに意味を与え、納得するために、怪談や伝説が生まれるんです。

「釣ると死ぬ魚」という怪談も、この文脈で考えると面白くなってきます。なぜ魚なのか。なぜ釣るという行為が死と結びつくのか。そこには深い意味が隠されているはずです。物語を通して、その謎が少しずつ明らかになっていきます。

民俗学や伝承に興味がある読者なら、こうした要素も楽しめるはずです。単なるエンターテインメントとしてだけでなく、日本の文化や信仰について考えるきっかけにもなる作品なんです。

読後に残る余韻と感動

「虚魚」は怖い小説です。でも、ただ怖いだけの作品ではありません。読み終わったとき、多くの読者が「泣いた」と感想を述べているんです。ホラーミステリなのに、なぜ泣けるのか。それがこの作品の不思議な魅力なんです。

物語のクライマックスで明らかになる真相は、衝撃的です。でもそれ以上に、登場人物たちの想いに心を打たれます。三咲の痛み、カナちゃんの願い、そして物語に登場する他の人々の思い。すべてが一つに繋がったとき、読者は深い感動を覚えるでしょう。

この作品が描いているのは、怪談という形をとった人間の物語です。死者への想い、消えない後悔、救われない悲しみ。そうした感情が怪談として形を成し、人々の間を漂っているんです。虚構と現実、死と生、絶望と希望。相反するものが交錯する中で、人間の真実が浮かび上がってきます。

ラストシーンは、読む人によって解釈が分かれるかもしれません。でもどんな解釈をしても、そこには救いがあります。完全なハッピーエンドではないかもしれません。でも、絶望だけでもない。希望の光が、わずかに見えるんです。

読後の余韻は、長く心に残ります。ページを閉じても、物語の世界が頭から離れません。登場人物たちのその後を想像したり、怪談の意味をもう一度考え直したり。そんな読書体験ができる作品です。

選考委員や著名作家からの評価

「虚魚」は横溝正史ミステリ&ホラー大賞を受賞した際、選考委員から絶賛されました。綾辻行人さん、有栖川有栖さん、辻村深月さんといった、ミステリ・ホラー界を代表する作家たちが高く評価したんです。

辻村深月さんは、この作品を「怖いのに泣ける」と評しています。ホラーとしての恐怖と、人間ドラマとしての感動が両立している点を高く評価されているんですね。また、既存のジャンルの枠に収まらない新しさも指摘されています。

文庫版では小野不由美さんが解説を書いていますが、小野さんも新名智さんの才能を高く評価しています。小野さん自身、ホラーとファンタジーの境界を行き来するような作品を書いてきた作家さんです。そんな小野さんが認めた新人作家というのは、期待が高まりますよね。

デビュー作でこれだけの評価を得た新名智さんですが、その後の作品も質の高さを保っています。「あさとほ」「きみはサイコロを振らない」など、ジャンルを超えた作品を次々と発表しているんです。「虚魚」は、そんな新名智さんの原点とも言える作品なんです。

こんな人におすすめ

「虚魚」は幅広い読者におすすめできる作品ですが、特に以下のような人には強くおすすめします。

まず、ホラーとミステリの両方が好きな人。この作品は両ジャンルの魅力を併せ持っているので、どちらのファンも満足できるはずです。怖さと謎解きの両方を味わいたい人には、まさにぴったりの一冊です。

次に、日本の伝承や民俗学に興味がある人。作中に登場する怪談や伝説は、日本の文化的背景を持っています。エンターテインメントとして楽しみながら、そうした要素も味わえるんです。

また、感動的な物語を読みたい人にもおすすめです。ホラーミステリという形をとっていますが、その本質は人間ドラマです。登場人物たちの痛みや願いに共感できる人なら、深く心を動かされるでしょう。

逆に、純粋なホラーを求める人には少し物足りないかもしれません。血みどろの描写や極端なグロテスクさはありませんから。でも、心理的な恐怖や不気味さを楽しみたい人には十分すぎるほどの怖さがあります。

ミステリファンで、トリックや論理的な謎解きを重視する人も、この作品は楽しめるはずです。怪談という題材を使いながら、しっかりとミステリとして成立しているんです。伏線の張り方や真相の提示の仕方は、正統派ミステリのそれです。

文庫化で読みやすくなった今がチャンス

「虚魚」は2021年に単行本として刊行され、大きな話題を呼びました。そして2024年11月25日、ついに文庫化されたんです。文庫化によって、より多くの人に手に取ってもらいやすくなりました。

文庫版には小野不由美さんの解説が新たに加えられています。「十二国記」シリーズや「屍鬼」で知られる小野さんが、「虚魚」をどう読み解いたのか。それだけでも読む価値がありますよね。

価格も800円(税抜)とお手頃になっています。気軽に手に取れる価格帯なので、新しい作家さんに挑戦したい人にも良いタイミングです。ページ数も320ページと、週末にじっくり読むのにちょうど良い長さです。

KADOKAWAのBOOK☆WALKERでは電子書籍版も配信されています。紙の本で読むのも良いですし、電子書籍で手軽に読むのも良いでしょう。試し読みもできるので、気になる人はまず最初の部分を読んでみてください。

まとめ – 新時代のホラーミステリを体験しよう

新名智さんの「虚魚」は、ホラーとミステリという二つのジャンルを見事に融合させた傑作です。怖さと謎解きの面白さ、そして深い感動。すべてが詰まった一冊なんです。

怪談を「生き物」として扱う独特の視点、三咲とカナちゃんという魅力的な登場人物、そして予想を超える真相。読み始めたら止まらない面白さがあります。ページをめくる手が震えながらも、次の展開が気になって読み進めてしまう。そんな読書体験ができる作品です。

横溝正史ミステリ&ホラー大賞という、ミステリとホラーの融合を求めた賞の受賞作として、「虚魚」は理想的な作品と言えるでしょう。新しいジャンルの可能性を示してくれた、記念碑的な一冊なんです。

2024年11月に文庫化されたばかりなので、今が読むのに最適なタイミングです。書店でも平積みになっているはずですから、ぜひ手に取ってみてください。怖いのに泣ける、不思議で魅力的な「虚魚」の世界を、あなたも体験してみませんか。

読み終わった後、きっとあなたも誰かにこの本を勧めたくなるはずです。そして、新名智さんの他の作品も読んでみたくなるでしょう。新しい才能との出会いは、読書の大きな喜びの一つです。「虚魚」は、そんな特別な出会いを与えてくれる一冊ですよ。

コメント